アポスティーユの取得(私文書)

アポスティーユとは、国または地方自治体の機関において公務員が職務上作成し、その役所の印鑑が押された文書(公文書)に対して、「これは日本の公的な機関が作成した文書に間違いない」ということを確認する外務省の確認証明です。ここでは会社定款や契約書といった公文書以外の文書(私文書)にアポスティーユを求められた場合の手続きを説明いたします。

アポスティーユの取得申請

対象となる文書

アポスティーユの対象は「公印と日付のある公文書の原本」で発行後3ヶ月以内のものとされています。

公文書とは、上述の通り国または地方自治体の機関において公務員が職務上作成した文書で、戸籍謄本や会社の登記簿、犯罪経歴証明書などを指します。一方、契約書、会社の定款、財務諸表といったような公文書以外の文書は全て私文書とされ、直接アポスティーユを取得することはできません。また、公文書でも翻訳等を添付する場合は私文書として扱われ、同様に直接アポスティーユの対象にはなりません。

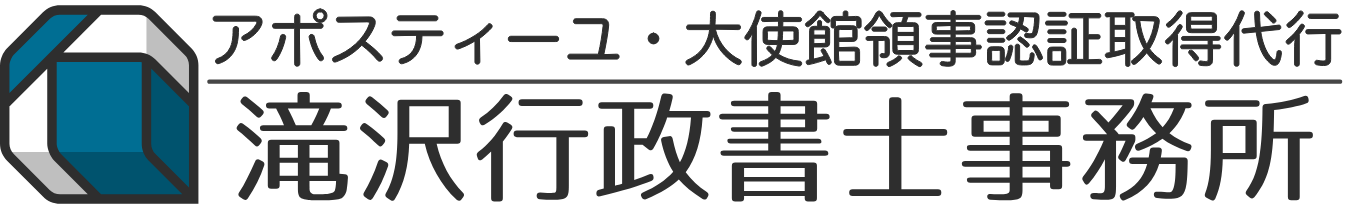

私文書は公証役場での公証人による認証と法務局での公証人押印証明を受けることにより、外務省のアポスティーユが取得できるようになります。

私文書へのアポスティーユ取得方法

公証役場での認証

- 東京・神奈川・大阪の各公証役場では公証人の認証、法務局の公証人押印証明、外務省のアポスティーユまで全て揃った認証書類を即日で作成してくれるワンストップサービスが利用できますので便利です。

- 埼玉・茨城・栃木・群馬・千葉・長野・新潟・静岡の8県の各公証役場では、公証人の認証、法務局の公証人押印証明まで取得できますのでその後、*外務省へのアポスティーユ申請が必要です。

- 上記以外の県の各公証役場では、公証人の認証のみ取得できますのでその後、法務局の公証人押印証明と*外務省へのアポスティーユ申請が必要です。

※上記2.3.の*外務省へのアポスティーユ申請は「アポスティーユの取得(公文書)」をご参照ください。

※お住まいの地域にかかわらず、どの県の公証役場も利用できます。

必要書類

1.認証を受ける文書の署名者が個人の場合

- 認証を受ける文書

- 署名者本人証明書類(次のa〜eのいずれか1つ)

- 署名者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)及び実印

- 運転免許証

- パスポート

- 住民基本台帳カード(写真付き)

- その他顔写真入りの公的機関発行の証明書

※代理人が行う場合は署名者本人証明書類の代わりに次のものが必要です

- 署名者本人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)

- 署名者本人の実印が押印された委任状

- 代理人の身分証明書

2.認証を受ける文書の署名者が法人の代表者の場合

- 認証を受ける文書

- 署名者の肩書きを証明する資料(つぎの aまたは bのいずれか1つ)

- 法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)

- 登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

(具体的には、「現在事項全部証明書」「履歴事項全部証明書」「代表者事項証明書」のいずれか1つ)

- 署名者本人証明書類(次のa〜fのいずれか1つ)

- 法人代表者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)及びその代表者印

- 署名者個人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)及び実印

- 運転免許証

- パスポート

- 住民基本台帳カード(写真付き)

- その他顔写真入りの公的機関発行の証明書

※代理人が行う場合は署名者本人証明書類の代わりに次のものが必要です

- 法人代表者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

- 署名者である法人代表者の上記ⅰと同一の代表者印の押印された委任状)

- 代理人の身分証明書

公証役場の認証にかかる料金

- 認証を受ける文書が日本語の場合・・・5,500円

- 認証を受ける文書が外国語の場合・・・11,500円

料金は当日、現金での支払いが必要です。また、公証役場でのアポスティーユ取得は即日ですが、公証役場によっては予約が必要な場合もあるので予め確認されることをお勧めします。

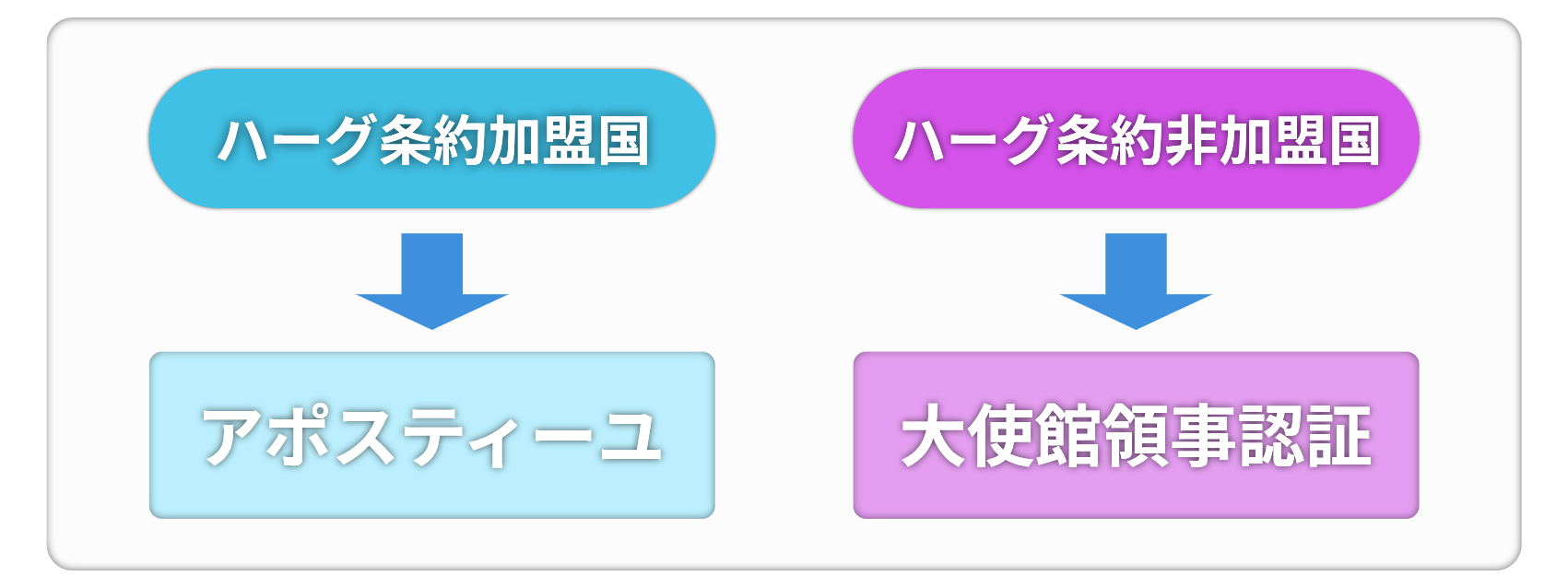

アポスティーユを取得できない国

アポスティーユは*ハーグ条約という国家間での取り決めを交わした国同士でのみ通用する、大使館領事認証の手続きを簡略化するためのルールです。(*ハーグ条約加盟国ついてはこちらをご覧ください。)

そのため、ハーグ条約に加盟していない国の機関への提出書類に認証を求められた場合は、日本にあるその国の大使館の領事認証が必要です。

※ハーグ条約の加盟国であっても、その書類の種類や使い道によっては、日本外務省の公印確認及び駐日外国領事による認証(領事認証)を要求してくる国や機関もありますので、提出先に事前に確認が必要です。

アポスティーユの取得なら

お問い合わせ、お見積もりは無料。

お気軽にご相談ください。